インターネットでの申し込みや役所への提出書類、郵便物の宛先など、私たちの日常において「住所を書く」機会は意外と多くあります。その際、「市区町村って、どこまで書けばいいの?」と迷う人も少なくありません。

たとえば、オンラインショッピングで番地や建物名の記載を省略してしまい、商品が配達されなかった経験がある方もいるでしょう。また、役所の書類に旧市町村名を書いてしまって再提出を求められるケースもあります。こうした小さな記入ミスが、生活に意外な不便をもたらすことがあります。

本記事では、そうした悩みに応えるべく、「市区町村」の範囲と正しい記入方法、そして実生活でありがちなミスを防ぐポイントについて解説していきます。

市区町村の記入が変わる!

「市区町村」は住所記入の中でも特に重要な部分であり、書類や郵送物の正確な送付先を決定づけます。特に、デジタル化や自動入力システムが進む昨今では、入力内容の整合性や正確性がこれまで以上に求められるようになっています。このセクションでは、「市区町村」とは何を指すのか、その範囲や定義に加えて、地域による違い、住所表記における実務上のポイントについて詳しく解説します。

市区町村とは?基本的な理解と定義

「市区町村」は日本における基礎的な地方自治体の単位であり、行政上の管理や郵便物の配送、住民登録などに不可欠な情報です。住民票や戸籍、郵便物などあらゆる公的な文書には必ず記載され、個人の所在地を示す基盤となります。

一般的には「○○市」「○○区」「○○町」「○○村」までがこの分類に含まれます。なお、同一の地名でも読み方が異なる場合があるため、正式名称を確認することが重要です。

住所の構成要素:市区町村から番地まで

住所は「都道府県」→「市区町村」→「町名」→「丁目・番地・号」→「建物名・部屋番号」と階層的に構成され、それぞれの要素が補完し合いながら、最終的な配送先を特定する仕組みになっています。

この中でも「市区町村」は中核的な役割を果たし、以降の情報との整合性がとれていなければ、行政書類や宅配便の誤配につながる可能性があります。データ入力の際には、それぞれの項目の区切りを明確にし、機械判読にも対応できるよう配慮しましょう。

市区町村以下の住所の重要性

市区町村の記載だけでは目的地に届かないことが多く、町名や番地、建物名を省略すると配送トラブルや行政手続きの遅延につながる恐れがあります。特に都市部では似たような町名が密集していたり、再開発などで新しい町名が追加されたりと、情報が複雑になりがちです。

例えば、「中央区銀座」と「港区東銀座」では地名は似ていても異なる地域であるため、正確な住所の把握が不可欠です。必要に応じて地図や住居表示台帳などを活用し、正確な表記を確認しましょう。

市区郡との違い:理解を深めるために

「郡」は明治時代から続く地理的・行政的単位で、市区町村の上位にあたります。現在では「郡」は主に町や村を内包する構造となっており、「○○郡○○町」といった形式で住所に記載されることがあります。特に地方では郡が登場するケースが多いため、書類上での見落としに注意が必要です。

一方、都市部においては市や区の単位が主体であるため、郡が登場することはほとんどありません。ただし、不動産登記や戸籍上の表記には「郡」が必要となることもありますので、正式名称を正確に記載することが求められます。

東京23区の市区町村の特異性

東京23区は、日本の行政区画の中でも特殊な位置づけを持ちます。形式上は「市」ではなく、「特別区」として東京都の内部自治体という扱いになりますが、それぞれが独自の区役所を持ち、自治体としての役割を果たしています。例えば「新宿区」「港区」「世田谷区」などは、それぞれが単独の自治体と同様の機能を持っており、住所では「東京都○○区」と記載するのが正式な方法です。

23区はすべて「東京都」に属するため、県名の代わりに「東京都」と記載し、続けて各区の名称を正確に記す必要があります。特別区という表現が文書で登場することは少ないものの、行政上は極めて重要な区別です。

住所の書き方と注意点

ここでは、実際に住所を書く際に注意すべきポイントを詳しく見ていきます。履歴書や郵便物、引っ越しなど、シーン別に正しい書き方を押さえておくことがトラブルを避ける鍵となります。

また、表記の順序や表現方法ひとつで、相手に伝わる印象や正確性が大きく変わってくるため、単なる「形式」としてではなく、「伝える手段」としての住所表記を意識することが大切です。実際の生活に即した活用例をもとに、具体的なポイントを解説していきます。

履歴書における住所の記入方法

履歴書では「都道府県」「市区町村」「町名」「番地」「建物名・部屋番号」まで正確に記入することが求められます。特に就職活動においては、企業側が書類で応募者を確認する際の第一印象となるため、誤字脱字のない丁寧な表記が重要です。

手書きの場合は読みやすい文字で書き、建物名が長い場合でも省略せず記入することを心がけましょう。また、ふりがなが必要なケースもあるため、地名の読みが一般的でない場合は注意が必要です。

郵便に関する正しい宛名書きのコツ

宛名には郵便番号、市区町村以下の住所、名前の順で記載し、誤配や遅延を防ぎましょう。これらの情報は正確に整っていなければ、配達の失敗につながる可能性があります。また、宛名は縦書き・横書きのいずれにおいてもバランスよく配置されていることが望ましく、文字の大きさや行間にも配慮すると読みやすくなります。

特に漢字とふりがなの一致には注意が必要で、宛名に読み方が添えられていないと、配達員が判断に迷うこともあるため、振り仮名を併記する配慮も有効です。

市区町村の省略や区切りについての理解

市区町村名を略すと誤解を招く恐れがあります。「横浜市」→「浜市」などの表記は避け、正式名称を記入しましょう。略式の表現を使うことで、郵便番号の照合に支障をきたす場合もあります。また、町名と番地の間には「○丁目○番○号」などの適切な区切りを入れるのが基本です。

特に「-(ハイフン)」を使う場面では、読み手が誤って番地や号数を解釈しないよう、区切りごとに改行を入れるなどの工夫も有効です。

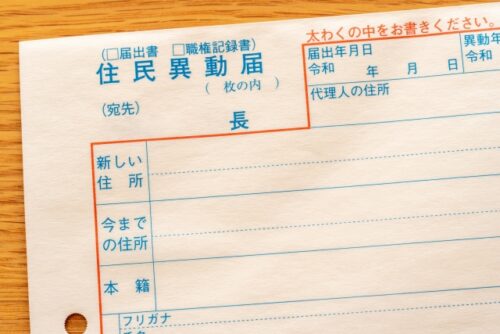

引っ越し時の住所変更手続きと注意点

転居後は速やかに各種書類や登録先に住所変更を届け出ましょう。市区町村が変わる場合、転出届・転入届が必要です。さらに、運転免許証、健康保険証、銀行口座、クレジットカード会社、携帯電話会社など、関連する機関すべてに届け出る必要があります。

変更を怠ると、重要な郵便物や通知が旧住所に届いてしまうリスクがあるため、チェックリストを活用して漏れなく手続きすることをおすすめします。

特定の地域における書式の違い

一部地域では「字(あざ)」が住所に含まれることがあり、記入ミスが起きやすい点に注意が必要です。例:「宮城県気仙沼市唐桑町字明戸○○」のように、「字」が付く住所は読み方も独特で、ふりがなの併記が推奨されます。

また、住所の表記に旧地名や行政区画の変更前の名称が使われている場合もあり、最新の住居表示に基づいた情報で記載することが重要です。地元の自治体ホームページや住居表示案内図などを活用すると安心です。

市区町村以下の住所の記載方法

「市区町村」の次にくる「町名」「番地」「建物名」などの記載方法にも正解があります。このセクションでは、それらの順序やふりがなの付け方、併記の仕方、建物名の書き方など、実用的な例を交えて詳しくご紹介します。特にマンション名や部屋番号、ふりがなや記号の使い方に注意することで、配達や事務処理の正確性が高まります。

町名、丁目、番地の正しい記入順序

一般的に「町名」→「丁目」→「番地」→「号」の順で記入します。これは郵便番号や配達区画と一致させるためにも重要です。例:「中央区銀座1丁目1番1号」。不動産の契約書や公共料金の登録など、法的な書類においてもこの順序が守られているかどうかが確認される場合があります。

ふりがなと漢字表記の重要性

正式な書類では漢字とふりがな両方の記載が求められることがあります。とくに読みにくい地名や、珍しい地名(例:「雲雀丘」「五十鈴川」など)ではふりがなの併記が推奨されます。また、ふりがなと漢字の表記が一致していない場合、入力ミスや情報の重複が発生するリスクもあるため、役所や企業によっては再提出を求められることもあります。

郵便番号との併記方法

郵便番号は住所の上に記載し、数字と住所の一致を確認しましょう。例:「〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1」。最近では、郵便番号検索サイトで対応する住所を逆引きできる機能もあり、宛名の正確性を確保する上で活用価値が高まっています。企業の発送部門やECサイトでは、郵便番号と住所を自動的に照合するシステムも導入されています。

マンションやアパートの住所表記を考える

建物名・部屋番号も記載が必要です。例:「シャトー東新宿305号室」。このとき、建物名に続けて部屋番号を記載することで、配達業者がフロア構成を正確に把握しやすくなります。なお、マンション名が長い場合や、複数の棟で構成されている場合は「A棟」「南館」などの情報も省略せず記入するようにしましょう。

部屋番号や建物名の記載について

「○○ビル3F」や「グリーンハイツ2-201」など、明確な部屋情報を記入することで配達ミスを防ぎます。特に、同じ建物内で部屋番号が近接している場合や、同一階に複数の世帯がある場合には、番号の抜けや表記ミスが誤配に直結することがあります。また、アルファベットを含む部屋番号(例:「A-202」「C棟105号」)も見落とされがちなので、明確に書くことが大切です。

市区町村の呼び方と表記法

市区町村の名称や記号の使い方も、住所の正確性に影響します。地域差による読み方の違いや、表記方法の不統一は、郵便物の誤配や書類処理の混乱を招く要因となるため、意識しておくことが大切です。この章では、呼び方の地域差や正式名称、数字や記号の使い分け、さらに統一された記載の重要性について、具体例を交えて解説します。

地域による呼び方の違い

地方によって「まち」「ちょう」や「むら」「そん」など、同じ漢字でも読み方が異なります。たとえば「○○町」は北海道では「まち」と読むことが多く、関西圏では「ちょう」と発音される場合もあります。

また、「村」も「むら」や「そん」と地域で読み方が分かれることがあります。音読み・訓読みの違いがそのまま表記に反映されることがあるため、自治体の公式ホームページなどで事前に確認することが重要です。

住所における「丸」と「ハイフン」の使い方

「1-2-3」と「1丁目2番3号」は同じ意味を表しますが、公的書類では後者の表記が好まれます。特に役所や金融機関などに提出する書類では、「○丁目○番○号」といった漢数字や記号を使った正式な表記が求められることが多く、略式の「-」を使った記載は避けるのが無難です。ただし、日常的なメモ書きや宅配便の伝票など、簡易な用途ではハイフンの使用も容認される場合があります。

企業や書類での正式な名称の重要性

ビジネス文書では略称を避け、公式な表記を使用するのがマナーです。たとえば「港区」や「千代田区」を「港」「千代田」と省略すると、誤解やデータベースでの検索エラーを引き起こす可能性があります。また、登記簿や契約書では表記の揺れが法的効力に影響する場合もあるため、事前に統一されたフォーマットを確認することが望まれます。

数字や文字の使用に関するルール

「一丁目」「1丁目」の使い分けが求められる場面もあります。例えば、公文書や不動産登記簿では「一丁目」などの漢数字表記が正式とされることがあり、民間の書類では「1丁目」とアラビア数字を使用しても許容されることが多いです。ただし、同じ文書内で表記を混在させることは避け、一貫性を持たせるようにしましょう。

名称の統一感をもたらすための tips

表記を統一することで、データ入力ミスやトラブルを未然に防ぐことができます。たとえば、マンションの登録名やビル名がデータベースと微妙に異なるだけで、システム上では「別住所」として扱われるケースもあります。

行政機関や金融機関での処理がスムーズに進むよう、可能な限り住民票や登記簿上の正式名称と照合したうえで記載することが重要です。特にマイナンバー制度などの行政データと住所を照合する場面では、細かな違いがエラーや手続き遅延につながるため、表記の統一には細心の注意を払いましょう。

よくある質問(Q&A)

市区町村の記入や住所の記載に関して、よくある疑問をまとめました。初心者の方から、書類作成に慣れている方まで参考になる内容を網羅しています。特に最近では、インターネットでの申請やECサイトでの入力など住所の正確性が求められる場面が増えており、ちょっとした表記ミスが思わぬトラブルを招くこともあります。以下の質問と回答は、日常生活に密接に関わる実践的な疑問を中心に構成されています。

市区町村の記入に関する基本知識に関するFAQ

■ Q:市区町村って、どこまで書けばいい?

A:「○○市」「○○区」「○○町」「○○村」までが市区町村に該当する一般的な単位です。たとえば「東京都新宿区西新宿1丁目1番1号」の場合、「新宿区」までが市区町村です。履歴書や役所への届け出などでは、この範囲までしっかり記入する必要があります。

■ Q:市区町村が合併した場合、どの表記が正しいの?

A:原則として、現在の正式な自治体名で記載します。旧市町村名が住所に残っている場合でも、住民票や公共書類では新しい名称で統一されていることが多いため、注意が必要です。

郵便物に関する宛名の書き方についてのFAQ

■ Q:宛名が略されていると届かない?

A:届かない可能性があります。たとえば「千代田区」を「千代田」だけで表記すると、配達員が判断に迷うケースがあります。正式な住所表記を心がけることで、郵便物の誤配や返送リスクを防げます。

■ Q:マンション名や部屋番号が抜けていたら?

A:建物が大きい場合、部屋番号が抜けると配達ができないこともあります。特に都市部の集合住宅では必須の情報です。

引っ越し時の手続きに関する挙げられる質問

■ Q:市から市への引っ越しは何が必要?

A:転出届を旧住所の市区町村で、転入届を新住所の市区町村でそれぞれ提出する必要があります。また、引っ越し日から14日以内に手続きを完了させる必要があるため、計画的に動きましょう。

■ Q:住民票の移動以外で注意すべきことは?

A:運転免許証や健康保険証、銀行やカード会社、携帯会社などへの住所変更も忘れずに。公共料金の契約変更も引越し前に済ませておくと安心です。

市区町村の表記法に関する質問と回答

■ Q:「1丁目1番地1号」はどこまでが市区町村?

A:「○○市(区)」までが市区町村です。「丁目」「番地」「号」はその下の細分単位にあたり、町名・丁目・番地といった順で記載されます。

■ Q:ハイフンを使って「1-2-3」と書いてもいいの?

A:略記としては使われますが、正式な書類では「1丁目2番3号」のような漢字表記が推奨されます。公的な書類や履歴書では特に注意しましょう。

新しい住所の登録に関する注意点

■ Q:郵便番号を変えずに住所だけ変更してもよい?

A:郵便番号と住所は紐づいているため、片方だけを変更すると配達ミスや登録エラーの原因となります。引っ越しなどで住所が変わった際は、郵便番号も含めて見直しを行いましょう。

■ Q:郵便番号を調べるには?

A:日本郵便の公式サイトや各自治体のホームページで確認できます。郵便番号が正しく記載されているかは、特にネット注文や役所の申請時に重要なチェックポイントとなります。

まとめと今後の方向性

最後に、これまでの内容を振り返りつつ、今後の住所表記の変化についても考察していきます。住所の正しい記載は、単に郵便物を届けるための情報というだけではなく、行政手続き、就職活動、ビジネス契約など、あらゆる場面で個人や企業の信用に関わる基本情報のひとつです。

現代の情報化社会においては、その重要性がますます高まりつつあり、知識として身につけておくべきリテラシーの一部といえるでしょう。

また、今後の展望としては、AIやICTを活用した「住所自動補完機能」や「ミス検出アシスト機能」の導入が進むと見込まれます。たとえば、郵便番号や町名を入力すると、AIが過去の入力傾向や公式データベースと照合して、番地や建物名まで予測補完する機能がすでに一部の自治体で試験導入されています。

これにより、記入者の負担が軽減されるだけでなく、自治体や企業側も情報の統一管理や誤記防止につながるというメリットがあります。

市区町村の記入方法の変化についての再確認

住所の記入では、正式名称・正しい順序・ふりがな・郵便番号などに注意することで、ミスを防ぐことができます。特に電子申請やオンラインでの登録が増加している現代においては、手書きよりもデータベース形式での住所照合が求められる場面が多くなっています。

そのため、表記ゆれを避け、公式な記載方法に従うことが重要です。また、各種書類では記入フォーマットが異なるため、その都度確認する姿勢も欠かせません。

正しい住所記入の重要性

書類提出や配送における正確性は、信頼やスムーズな対応につながります。略式表記や読み違えの可能性がある記載は誤解や遅延、場合によっては手続きの差し戻しを招くこともあるため、注意が必要です。

特にマンション名や部屋番号などの細部を省略すると、郵便物が届かないケースや、登録情報に齟齬が生じる原因にもなります。相手の立場に立った正確で丁寧な住所記載は、良好な信頼関係を築く第一歩とも言えるでしょう。

今後の住所表記の流れについて

デジタル化が進む中、機械判読に対応した統一された表記が求められる時代です。スマートフォンやパソコンによる自動入力、QRコードやマイナンバーとの連携によるデータ管理など、今後はますます効率化と正確性が両立される仕組みが増えていくと考えられます。

その一方で、人の目で読む場面も完全にはなくならないため、形式美や読みやすさを意識した配慮も依然として重要です。今後は、漢字・ふりがな・数字表記のバランスや、国際的な規格との整合性なども検討される時代に突入すると予想されます。